海派之源-景区巡礼丨极其相似!总统爱犬误以为塑像是密特朗本人

极其相似!总统爱犬误以为塑像是密特朗本人。

极其相似!总统爱犬误以为塑像是密特朗本人。

东方艺人之来欧洲研究,能竞争不让人者,实为第一次。

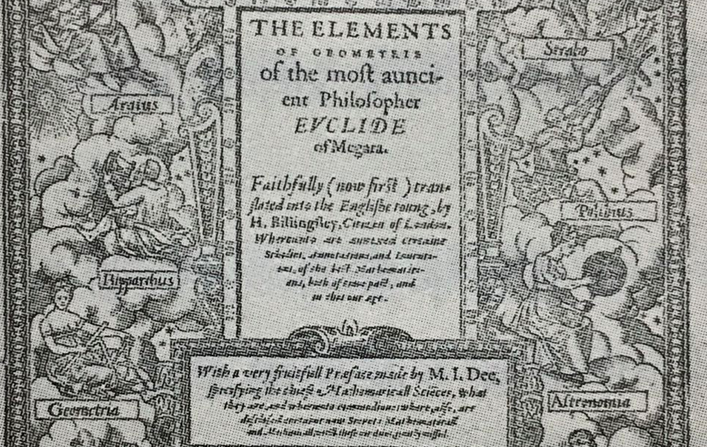

欧几里得(Euclid)的《几何原本》,成书于公元前430-370年间,是西方历史上一次伟大的科学总结,曾被大哲学家罗素视为“古往今来最伟大的著作之一,是希腊理智最完美的纪念碑之一。”

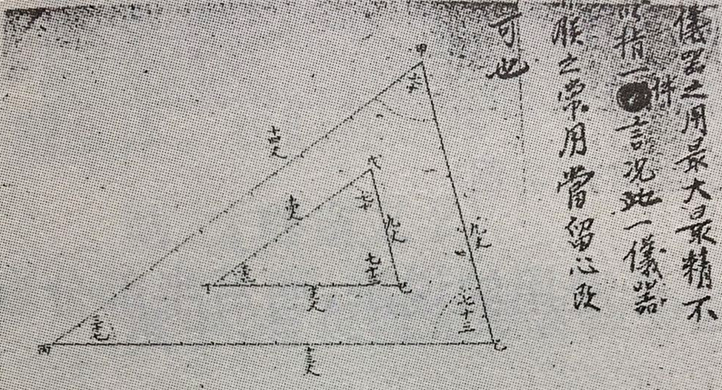

《几何原本》在中国有过三次翻译(1607年,1857年,1990年),其中以第一次徐光启和利玛窦合译出版的影响最大。梁启超在《中国近300年学术史》中说:“明末有一次大公案,为中国学术史上应大笔特写者,曰欧洲历算学之输入”。徐光启与利玛窦合译的《几何原本》,“字字精金美玉,为千古不朽之作”。

熊三拔,明末来华意大利学者,是研究西方水利科学的行家。万历三十九年与庞迪我参加修改历法的工作,并与徐光启、李之藻等共同翻译西方历法书多种。

众所周知,徐光启是万历年进士,崇祯年文渊阁大学土,他既研究经学,也翻译和传播西学。

1851年,来自西方的文化学者在肇嘉浜西岸建造教堂。这座出现在徐家汇地区的希腊神庙式教堂(即徐家汇老天主堂),带有东方特有的建筑装饰,由西班牙建筑师范佐廷(Ferrand Jean)设计,这也是中国第一座西方建筑式样的教堂,教会以圣徒“圣依纳爵”的名字为其命名,为“圣伊纳爵堂”(现已不存)。

走进徐家汇天主教堂,标志性的玫瑰花窗便映入眼帘——日光透过彩色玻璃倾泻在殿堂里,散发着蓝紫色的光芒,留下星形、玫瑰状的光影。

在西方文化向东方传输的过程中,教堂建筑“入乡随俗”逐渐形成了“汉化版”,虽然没有了穹顶和飞扶壁,但也拥有其中西融汇,海纳百川的建筑艺术特色。

有“远东第一大教堂”之称的徐家汇天主堂,在上世纪20年代以前一直是上海最高的建筑,至今依旧是上海最大的天主堂。

The Cradle of Shanghai-style Culture